accessibility.sr-only.body-term

Publications

par catégorie

par langue

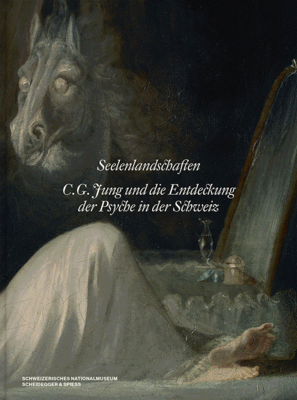

Seelenlandschaften - C. G. Jung und die Entdeckung der Psyche in der Schweiz

Die Schweiz war immer schon eine Heimat von «Seelensuchern» wie Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche oder Carl Gustav Jung. Vom wegweisenden Rorschach-Test über Ludwig Binswangers Daseinsanalyse bis zu Jungs Analytischer Psychologie: Die internationale Entwicklung der Psychiatrie, Psychologie und Psychoanalyse ist bis heute eng mit der Schweiz verbunden. Sigmund Freud erwog 1910 sogar, die «Welthauptstadt der Psychoanalyse» nach Zürich zu verlegen.

Dieses Buch entfaltet eine «Psychogeographie» der Schweiz, in der die Verbindung zwischen Seele und Landschaft lebendig sichtbar wird. Mit visionären Kunstwerken von Johann Heinrich Füssli, Heidi Bucher, H. R. Giger, Meret Oppenheim oder Thomas Hirschhorn. Und Texten von Peter Schneider, Verena Kast, Stefan Zweifel, Christine Lötscher, Lothar Müller, Gesa Schneider, Murray Stein, Ita Grosz-Ganzoni, Thomas Fischer, Elisabeth Leuenberger, Urs Germann, Ursina Klauser, Michael Jakob sowie einem Interview mit Alain de Botton.

Herausgegeben von Schweizerisches Nationalmuseum

Gebunden 208 Seiten, 67 farbige und 13 s/w-Abbildungen

19.5 x 26.5 cm

Landscapes of the Soul - C. G. Jung and the Exploration of the Human Psyche in Switzerland

Switzerland has long been home to “mappers of the mind” such as Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, and Carl Gustav Jung. The international development of psychiatry, psychology, and psychoanalysis from the pioneering Rorschach Test and Ludwig Binswanger’s Daseinsanalyse to Jungian analytical psychology remains closely tied to Switzerland even today. In 1910, Sigmund Freud even considered making Zurich the “world capital of psychoanalysis.”

Painting a lively picture of how mind and landscape are interlinked, this book unfurls a “psychogeography” of Switzerland that includes visionary works of art by Henry Fuseli, Heidi Bucher, H. R. Giger, Meret Oppenheim, and Thomas Hirschhorn, as well as texts by Murray Stein, Verena Kast, Stefan Zweifel, Christine Lötscher, Peter Schneider, Gesa Schneider, Lothar Müller, Ita Grosz-Ganzoni, Thomas Fischer, Elizabeth Leuenberger, Urs Germann, Ursina Klauser, and Michael Jakob, as well as an interview with Alain de Botton.

Published by Swiss National Museum

Hardcover, 208 pages, 67 color and 13 black-and-white illustrations

19.5 x 26.5 cm

TECHNO

Einblick in die Technokultur der Schweiz mit internationalen Bezügen

Mit QR-Codes zu kuratierter Playlist und Videointerviews

Techno ist mehr als Musik : Seit den späten 1980er-Jahren entstand rund um Techno und das gemeinsame Tanzen eine eigene Kultur mit sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ästhetischen Dimensionen. Seit 2017 gehört die Zürcher Technokultur zu den lebendigen Traditionen der Schweiz (immaterielles UNESCO-Kulturerbe); die Street Parade in Zürich ist die grösste Technoparty der Welt.

Das Buch schildert die vielen Facetten des Techno und seine internationalen Bezüge, von der Musik und der Gestaltung von Flyern oder Mode bis zur individuellen und kollektiven Bedeutung des Tanzens. Interviews mit Szenemacher innen und -machern und Essays von Expertinnen und Experten zeigen persönliche Perspektiven auf die Technokultur. Ob im Bereich der Grafik, des Mediendesigns oder im Tanz: Techno hat Biografien geprägt und Aufbruch ermöglicht.

Mit Beiträgen von Joya Indermühle, Yann Laville, Michel Masserey,Tobi Müller, Bjørn Schaeffner, Luca Tori, McKenzie Wark, Stefan Zweifel u.a.

März 2025, 1. Auflage, 160 Seiten, 90 Abbildungen, broschiert, mit Schutzumschlag, 19 x 29 cm

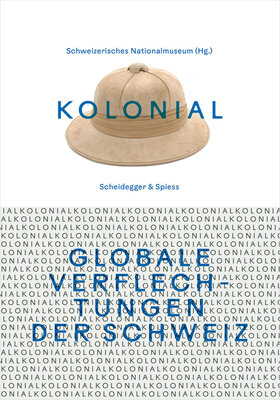

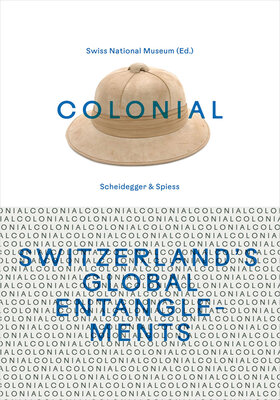

kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz

Die Schweiz ist seit dem 16. Jahrhundert global vernetzt und kolonial verflochten. Dieses Buch bietet einen Überblick zu diesem aktuellen Thema und ordnet eine Vielzahl von Aspekten dazu historisch ein. Die Texte ausgewiesener Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen behandeln Themen wie die Beteiligung von Schweizer Unternehmen am Handel mit versklavten Menschen, Schweizer Söldner im Dienst der Kolonialmächte, das koloniale Erbe der Schweizer Missionsgesellschaften oder die Forschungs- und Sammlungstätigkeit von Wissenschaftlern in ehemaligen Kolonien. Beleuchtet wird auch die Rolle der Anthropologischen Institute der Universitäten Zürich und Genf in der «Rassenforschung». Zur Sprache kommen schliesslich Fragen zu kolonialen Kontinuitäten.

Dieses Buch ist Einladung und Anregung dazu, die Verflechtungsgeschichte der Schweiz zu erkunden und sich kritisch damit auseinanderzusetzen.

Gebunden

288 Seiten, 56 farbige und 13 s/w-Abbildungen

16 x 23 cm

664 g

ISBN 978-3-03942-210-4

colonialisme – une Suisse impliquée

L'histoire coloniale de la Suisse s'étend du XVIe au XXe siècle, et ses traces sont encore tangibles de nos jours. Ce volet de l'histoire suisse, largement méconnu jusqu'à ces dernières années, s'est pourtant déroulé sur tous les continents dans un monde interconnecte. I raconte comment des individus, des entreprises et des collectivités publiques de l'ensemble du pays ont tiré profit du colonialisme européen.

Le tableau des implications coloniales de la

Suisse et de leurs continuites est encore lacu-naire. En 14 contributions, cet ouvrage offre une base de réflexion critique. Il lance des pistes et soulève des questions dans le but d'approfondir le débat.

Broschiert

284 Seiten, 49 farbige und 12 s/w-Abbildungen

16 x 23 cm

664 g

colonial – Switzerland’s Global Entanglements

Switzerland has been globally connected and entangled with colonies established by the seafaring European nations in Africa, the Americas, and Asia since the 16th century. colonial—Switzerland’s Global Entanglements offers a timely overview of this highly topical matter, placing a wide range of aspects in historical context and addressing as well questions of colonial continuities.

Contributions by distinguished scholars and experts from various disciplines investigate questions such as the involvement of Swiss companies in the trade with enslaved people, Swiss mercenaries in the service of colonial powers, the colonial legacy of the country’s missionary societies, and the research and collection of artefacts by Swiss scientists in former colonies. Light is shed also on the involvement of anthropological institutes at the universities of Zurich and Geneva in scientific racism.

Conceived as an illustrated reader, this volume is both an invitation and a stimulus to explore and to engage critically with Switzerland’s history of global interdependence.

Paperback

284 pages, 49 color and 12 b/w illustrations

16 x 23 cm

664 g

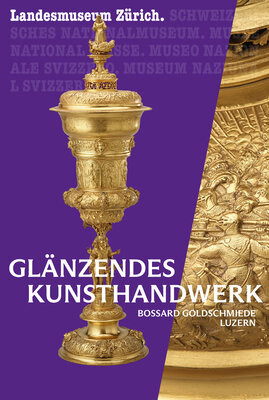

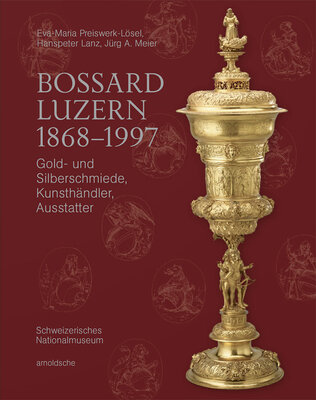

Glänzendes Kunsthandwerk | Bossard Goldschmiede Luzern | BOOKLET

Johann Karl Bossard (1846–1914) zählt zu den Schlüsselfiguren des Historismus in der Schweiz. Erstmalig rückt diese Publikation neben den herausragenden Arbeiten und dem Stil des Ateliers die historischen Vorbilder sowie das internationale Beziehungsnetz Bossards in den Fokus. Neben den klassischen Goldschmiedearbeiten befassen sich eigene Kapitel mit der Herstellung von Schmuck, Bestecken, Waffen sowie Arbeiten für die Kirche. Daneben bietet das Buch einen Überblick über die Produktion der Nachfolger des bis 1997 tätigen Goldschmiedeateliers Bossard. Von besonderem Interesse ist die bisher wenig beachtete Tätigkeit Bossards als Kunsthändler und Ausstatter. Texte zur Ausstellung in der Ruhmeshalle 72 Seiten broschiert

Die Sammlung. Les collections. Le collezioni. 2025.

Das Schweizerische Nationalmuseum besitzt mit über 870 000 Objekten sowie mehreren Millionen Fotografien eine einzigartige Sammlung zur Kulturgeschichte und zum Kunsthandwerk der Schweiz. Die Auseinandersetzung mit dieser Sammlung ist Teil unserer täglichen Arbeit.

Die Texte in dieser Publikation geben Einblicke in grössere Projekte, illustrieren, wie Recherchen zu einzelnen Artefakten Spannendes zutage fördern, oder zeigen auf, wie und warum konservatorische Massnahmen ausgeführt werden.

134 Seiten, zahlreiche, meist farbige Abbildungen

Artikel deutsch oder französisch

Die Sammlung. Les collections. Le collezioni. 2025.

Le Musée national suisse possède, avec plus de 870 000 objets et plusieurs millions de photographies, une collection exceptionnelle consacrée à l’histoire culturelle et aux arts décoratifs en Suisse. La gestion et la mise en valeur de cette collection font partie de notre travail quotidien.

Les textes contenus dans cette publication offrent un aperçu des projets importants, révèlent les aspects passionnants des recherches menées sur certains artefacts ou montrent de quelle manière et pour quelles raisons des mesures de conservation sont mises en œuvre.

134 pages, plusieurs illustrations pour la plupart en couleur

Articles en français ou allemand

Die Sammlung. Les collections. Le collezioni. 2023.

Das Schweizerische Nationalmuseum besitzt mit über 870 000 Objekten sowie mehreren Millionen Fotografien eine einzigartige Sammlung zur Kulturgeschichte und zum Kunsthandwerk der Schweiz. Die Auseinandersetzung mit dieser Sammlung ist Teil unserer täglichen Arbeit.

Die Texte in dieser Publikation geben Einblicke in grössere Projekte, illustrieren, wie Recherchen zu einzelnen Artefakten Spannendes zutage fördern, oder zeigen auf, wie und warum konservatorische Massnahmen ausgeführt werden.

128 Seiten, zahlreiche, meist farbige Abbildungen

Artikel deutsch oder französisch

Die Sammlung. Les collections. Le collezioni. 2023.

Le Musée national suisse possède, avec plus de 870 000 objets et plusieurs millions de photographies, une collection exceptionnelle consacrée à l’histoire culturelle et aux arts décoratifs en Suisse. La gestion et la mise en valeur de cette collection font partie de notre travail quotidien.

Les textes contenus dans cette publication offrent un aperçu des projets importants, révèlent les aspects passionnants des recherches menées sur certains artefacts ou montrent de quelle manière et pour quelles raisons des mesures de conservation sont mises en œuvre.

128 pages, plusieurs illustrations pour la plupart en couleur

Articles en français ou allemand

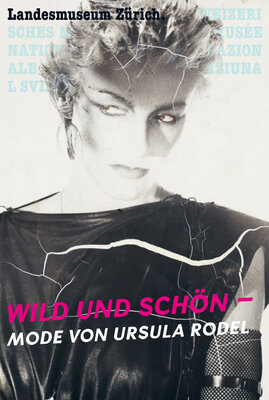

Ursula Rodel | BOOKLET

Ursula Rodel (1945–2021) gehört zu den Modepionierinnen der Schweiz. Die Ausstellung beleuchtet ihr facettenreiches, aufregendes Leben und ihr eindrückliches Werk, von der Gründung des Prêt-à-Porter Labels Thema Selection 1972, dem nachfolgenden Label Ursula Rodel Création 1996 bis hin zu ihren Entwürfen für das internationale Filmbusiness. Das Landesmuseum Zürich taucht tief in die 70er- und 80er-Jahre ein. In eine Zeit des Aufbruchs, der Gegensätze und der modischen Weichenstellungen. Es sind die wilden und temporeichen Jahre der Ursula Rodel.

84 Seiten, 80 farbige Abbildungen

22 x 15 cm, kartoniert

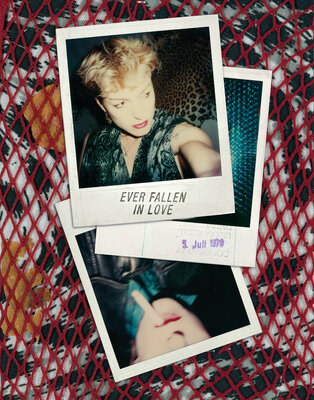

Fotobuch «Ursula Rodel- ever fallen in love»

Ursula Rodel (1945–2021) gehört zu den Modepionierinnen der Schweiz. Mit ihrem 1972 gegründeten Prêt-à-Porter Label Thema Selection stellt sie die emanzipierte Frau ins Zentrum ihrer Entwürfe. Die Ausstellung «wild und schön – Mode von Ursula Rodel» beleuchtet ihr aufregendes Leben und ihr eindrückliches Werk. Sturm & Drang Publishers veröffentlicht im Begleitband «Ursula Rodel – ever fallen in love» Auszüge ihres einzigartigen Fotomaterials. Es sind Fotos ihrer Musen, ihrer Freundinnen und Freunde und vor allem von ihr selbst. Die Publikation ist ein Kaleidoskop aus Polaroids, Schwarzweiss- und Farbabzügen sowie Tagebucheinträgen und eröffnet einen intimen Einblick in Rodels (Liebes-) Leben. Die Fotos lassen die Ästhetik der 70er- und 80er-Jahre wiederaufleben, eine Zeit des Umbruchs, der Kontraste und der schönen und starken Frauen.

232 Seiten, 396 Abbildungen

31 x 25 cm, Hardcover

Ursula Rodel | EVER FALLEN IN LOVE

Photobook

Ursula Rodel is one of the most famous and influential fashion pioneers in Switzerland. In her work, fashion, design and art merged into a life full of extremes. From a country girl, she developed into a New Wave icon and later into an internationally sought-after costume designer. She founded her own fashion label THEMA SELECTION and outfitted film stars such as Catherine Deneuve. Despite her steep professional rise, Ursula Rodel remained true to herself throughout her life. Her biography is unconventional and glamorous.

164 pages, 25cm x 30cm, Hardcover

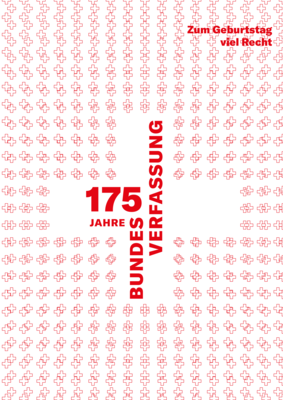

Zum Geburtstag viel Recht | 175 Jahre Bundesverfassung

Die Schweizer Bundesverfassung wird 175 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag präsentiert das Schweizerische Nationalmuseum eine Ausstellung über den Wert von Grundrechten. Begleitend dazu reflektieren neun Beiträge in diesem Buch, wann, wie und warum sich ausgewählte Grundrechte durchsetzen konnten.

88 Seiten, 44 meist farbige Abb. 24 x 17 cm, Klappenbroschur

Erscheinungsdatum 17.3.2023

Blers dretgs per l’anniversari | 175 onns Constituziun federala

La Constituziun federala svizra cumplenescha 175 onns. Per ses giubileum mussa il Museum naziunal svizzer in’exposiziun davart la valur dals dretgs fundamentals. Sco accumpagnament a l’exposiziun reflecteschan nov contribuziuns en quest cudesch, cura, co e pertge che tscherts dretgs fundamentals han pudì sa far valair.

88 Seiten, 44 meist farbige Abb. 24 x 17 cm, Klappenbroschur

Erscheinungsdatum 17.3.2023

Bon anniversaire à tous vos droits Les | 175 ans de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale suisse fête ses 175 ans. À l’occasion de son anniversaire, le Musée national suisse présente une exposition sur la valeur des droits fondamentaux. Pour accompagner l’exposition, cette publication retrace en neuf articles la chronologie de la naissance de certains droits fondamentaux et s’intéresse à la manière dont cela s’est fait et pour quelles raisons.

88 Seiten, 44 meist farbige Abb. 24 x 17 cm, Klappenbroschur

Erscheinungsdatum 17.3.2023

Bossard Luzern 1868–1997. Gold- und Silberschmiede, Kunsthändler, Ausstatter (2023)

Johann Karl Bossard (1846–1914) zählt zu den Schlüsselfiguren des Historismus in der Schweiz. Erstmalig rückt diese Publikation neben den herausragenden Arbeiten und dem Stil des Ateliers die historischen Vorbilder sowie das internationale Beziehungsnetz Bossards in den Fokus. Neben den klassischen Goldschmiedearbeiten befassen sich eigene Kapitel mit der Herstellung von Schmuck, Bestecken, Waffen sowie Arbeiten für die Kirche. Daneben bietet das Buch einen Überblick über die Produktion der Nachfolger des bis 1997 tätigen Goldschmiedeateliers Bossard. Von besonderem Interesse ist die bisher wenig beachtete Tätigkeit Bossards als Kunsthändler und Ausstatter. Die rund 600 Abbildungen geben einen Einblick in den immensen Ateliernachlass, den das Schweizerische Nationalmuseum bewahrt. Zudem werden bedeutende Objekte aus öffentlichen und privaten Sammlungen hier nun erstmals veröffentlicht.

512 Seiten, 22 x 28 cm, über 600 Abb.

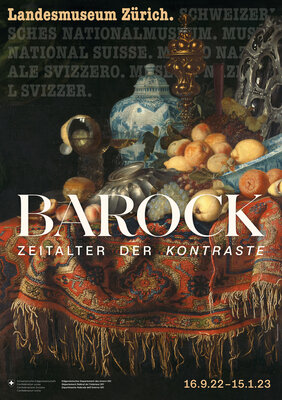

Barock - Zeitalter der Kontraste

Der Barock ist ein Zeitalter der Kontraste, in dem Kunst, Architektur, Mode und Kunsthandwerk aufs Engste mit den religiösen, sozialen und politischen Umbrüchen der Zeit verknüpft waren. Die reich bebilderte Publikation beleuchtet unterschiedliche Facetten dieser grossen Kulturepoche aus interdisziplinärer Perspektive.Ein besonderes Augenmerk gilt den vielfältigen Verbindungen der Schweiz mit Europa und der «Neuen Welt»: So erlebte die Handwerkskunst dank neuer Vorlieben, etwa für Indiennes-Stoffe oder chinesisches Porzellan, einen Aufschwung. Schweizer Architekten waren in weiten Teilen Europas tätig und somit massgeblich am Bauboom der römisch-katholischen Kirche beteiligt. Die barocke Hofkultur strahlte von den europäischen Höfen in die Schweiz aus und führte auch hier zu einer neuen Tafelkultur, prunkvollen Interieurs und luxuriöser Kleidung.

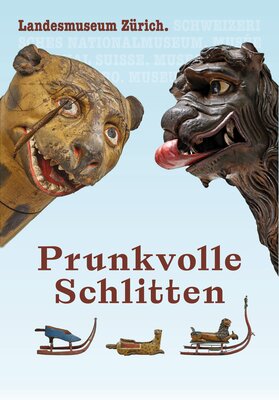

Prunkvolle Schlitten

Im 17. und 18. Jahrhundert waren Schlittenfahrten meist den wohlhabenden Familien vorbehalten. Nach dem Vorbild europäischer Fürstenhöfe liessen sie sich in prunkvollen Gefährten durch die Winterlandschaft ziehen. Mindestens so wichtig wie der Ausflug war dabei der Auftritt, denn die Schlitten waren vor allem eines: Statussymbol. Die Gefährte wurden mit Wappentieren, Ortsansichten oder Familieninsignien verziert und waren eine farbig-üppige Huldigung an ihre Besitzer. Beeindruckend sind die mythologischen Gestalten und Tiere, die eine Gegenwelt zur herrschenden Ordnung darstellten. Das Nationalmuseum besitzt eine einmalige Sammlung von Prunkschlitten und zeigt diese erstmals in dieser Form in der Ruhmeshalle des Landesmuseums.

61 Seiten, 50 meist farbige Abb.

22 x 15 cm, Kartoniert

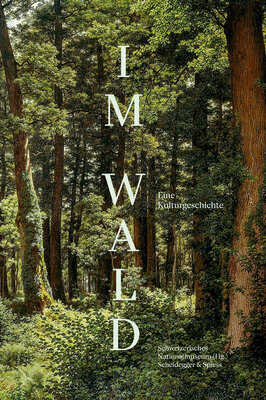

Im Wald. Eine Kulturgeschichte

Dieses Buch beleuchtet den Wald als Natur- und Kulturraum aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und bietet so eine neue, themenübergreifende Kulturgeschichte des Waldes. Expertinnen und Experten diverser Fachrichtungen zeichnen dessen Darstellung in bildender Kunst und Literatur nach, fragen nach der Bedeutung der Wälder für das Weltklima und erzählen die Geschichte der Nutzung und Bewirtschaftung des europäischen Waldes. Naturschützer, die sich im 19. Jahrhundert in der Schweiz für Nachhaltigkeit und den Schutz der Wälder engagiert haben, sind dabei ebenso zentral wie Aktivistinnen und Aktivisten des 20. Jahrhunderts, die sich international für die Erhaltung der tropischen Regenwälder und die Rechte der dort lebenden indigenen Bevölkerung einsetzten.

Mit Beiträgen von Alexander Brust, Noëmi Crain Merz, Monika Gisler, Erwin Koch, Stephan Kunz, Hans Lozza, Daniel Maynard, Pascale Meyer, Ursula und Verena Regehr, Andreas Spillmann, Isabel Zürcher, Stefan Zweifel

120 Seiten, 88 Abbildungen

Herausgegeben vom Schweizerischen Nationalmuseum.

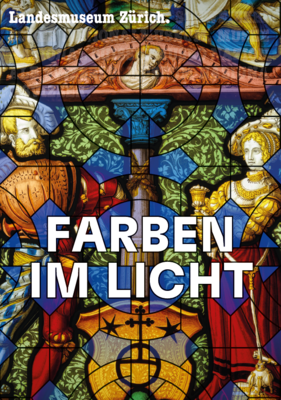

Farben im Licht | Glasmalerei vom 13. bis 21. Jahrhundert

Das lichtdurchlässige Glas zieht die Menschen seit Jahrtausenden in den Bann. Bereits die Römer kennen Verfahren, um mit Metalloxiden farbiges Glas herzustellen. Kleine Glasstücke lassen sich mittels Bleiruten zu Glasfenstern zusammensetzen. Sie erleben im 12. Jahrhundert in den gotischen Kathedralen Europas einen ersten Höhepunkt. Die Sonnenstrahlen werden durch die farbigen Gläser mehrfach gebrochen und erzeugen im Raum ein atmosphärisches Licht. In den darauffolgenden Jahrhunderten lassen sich die Glasmaler immer wieder von den Kathedralverglasungen inspirieren. In der Schweiz erfreut sich die kleinformatige Einzelscheibe ab dem 16. Jahrhundert grosser Beliebtheit.

78 Seiten, 120 meist farbige Abb.

21 x 15 cm, Kartoniert

Frauen.Rechte - Von der Aufklärung bis in die Gegenwart

Frauenrechte sind Menschenrechte. Aber erst seit 1981 sind die Schweizer Frauen in der Verfassung den Männern gleichgestellt. Die Begleitpublikation zur Ausstellung «Frauen.Rechte» des Landesmuseums Zürich zeigt mit anschaulichen Beispielen, welche Auswirkungen die unterschiedliche Behandlung der Geschlechter in den Gesetzestexten auf den Lebensalltag der Schweizerinnen hatte.

Femmes.Droits - Du Siècle des Lumières à nos Jours

Les droits des femmes sont des droits humains. Mais en Suisse, ce n’est que depuis 1981 que l’égalité entre femmes et hommes est inscrite dans la Constitution. La publication parue à l’occasion de l’exposition « Femmes.Droits » du Musée national Zurich montre, à partir d’exemples concrets, les répercussions que le traitement différent des sexes dans les textes législatifs a eues sur la vie quotidienne des Suissesses.

Donne.Diritti - Dal Secolo dei Lumi ai Giorni Nostri

Indisponible

I diritti delle donne sono diritti umani. Ma in Svizzera, la parità tra donne e uomini è sancita nella Costituzione soltanto dal 1981. La pubblicazione uscita in occasione della mostra «Donne.Diritti» del Museo nazionale Zurigo illustra, sulla base di esempi concreti, le ripercussioni che il diverso trattamento dei sessi nei testi legislativi ha avuto sulla vita quotidiana delle donne svizzere.

Nonnen. Starke Frauen im Mittelalter

Ein Leben im Kloster eröffnete einer Frau Zugang zu Bildung, eine verantwortungsvolle Position und nicht selten Einfluss auf die Theologie und das Wissen ihrer Zeit. Die Publikation erschien anlässlich der gleichnamigen Wechselausstellung (20.3.2020-19.7.2020) und beleuchtet in acht Essays wesentliche Aspekte religiöser Lebensführung von Ordensfrauen aus dem frühen Mittelalter bis zur Reformation. 15 ausgewählte Persönlichkeiten und 44 Katalogeinträge mit Kurztexten beleuchten das Leben, die Liturgie und Kultur in Frauenklöstern.

Et plus si affinités... Amour et sexualité au 18e siècle

Aujourd'hui, la sexualité, frontale ou suggérée, est omniprésente dans le flux incessant des images véhiculées dans les médias et le business du divertissement. «C'est vendeur!», claironnent à l'unisson les spécialistes du marketing. Mais la sexualité n'a-t-elle pas toujours été une machine à fantasme? Au-delà de la procréation, il est aujourd'hui fort heureusement admis en Occident que la quête de plaisir est indissociable du consentement mutuel et en pleine conscience. Qu'en était-il au 18e siècle? A quels niveaux s'érigeaient les barrières de la censure, de l'acceptable et du punissable? Avait-on le choix de son, sa ou ses partenaires? Autant de questions auxquelles l'exposition Et plus si affinités... donne des réponses parfois surprenantes, toujours documentées. Des articles de synthèse questionnent les conduites amoureuses et les transformations des pratiques sexuelles au regard des normes sociales et des imaginaires culturels à une époque de remise en cause des carcans traditionnels. Ils sont suivis de coups de projecteurs consacrés à des documents et objets précieux, rares ou inédits. 2020, 183 pages, ill

Aujourd'hui, la sexualité, frontale ou suggérée, est omniprésente dans le flux incessant des images véhiculées dans les médias et le business du divertissement. «C'est vendeur!», claironnent à l'unisson les spécialistes du marketing. Mais la sexualité n'a-t-elle pas toujours été une machine à fantasme? Au-delà de la procréation, il est aujourd'hui fort heureusement admis en Occident que la quête de plaisir est indissociable du consentement mutuel et en pleine conscience. Qu'en était-il au 18e siècle? A quels niveaux s'érigeaient les barrières de la censure, de l'acceptable et du punissable? Avait-on le choix de son, sa ou ses partenaires? Autant de questions auxquelles l'exposition Et plus si affinités... donne des réponses parfois surprenantes, toujours documentées.

Des articles de synthèse questionnent les conduites amoureuses et les transformations des pratiques sexuelles au regard des normes sociales et des imaginaires culturels à une époque de remise en cause des carcans traditionnels. Ils sont suivis de coups de projecteurs consacrés à des documents et objets précieux, rares ou inédits.

2020, 183 pages, illus., en francais

24 x 17 cm, broché

us., en francais 24 x 17 cm

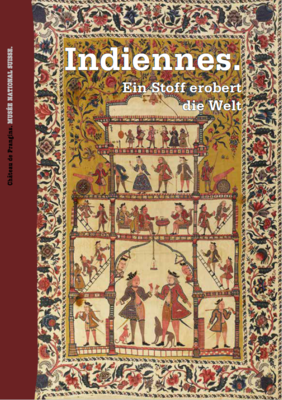

Indiennes | Ein Stoff erobert die Welt

Mit der Dauerausstellung Indiennes, Ein Stoff erobert die Welt beleuchtet das Château de Prangins erstaunliche Verbindungen zwischen der Schweiz und der Welt, indem es aufzeigt, auf welche Art viele Schweizer zentrale Kapitel der Geschichte der Moderne – Industrialisierung, atlantischer Dreieckshandel, Kolonialisierung und Sklaverei – mitprägten.

62 Seiten, 42 meist farbige Abb.

21 x 15 cm, Kartoniert

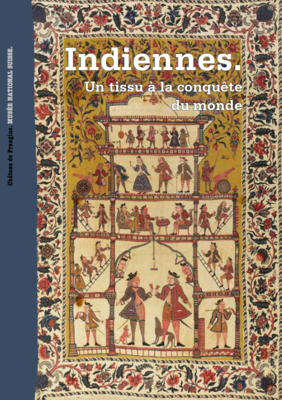

Indiennes | Un tissu à la conquête du monde

Avec l’exposition permanente Indiennes. Un tissu à la conquête du monde, le Château de Prangins croise histoire locale et globale, et met la Suisse en relation avec le monde au travers d’un voyage sur quatre continents. En suivant la trajectoire des tissus de coton imprimés, l’exposition révèle l’implication de nombreux Suisses dans des chapitres clés de la période moderne, tels que l’industrialisation, le commerce triangulaire, la colonisation et l’esclavage.

62 pages, 42 illustrations, en francais

21 x 15 cm, broché

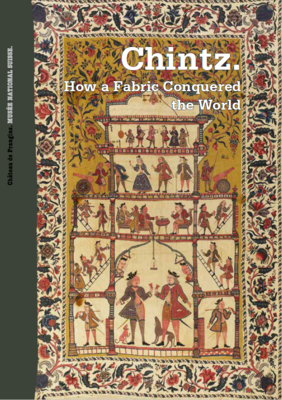

Chintz | How a fabric conquered the world

The permanent exhibition Chintz. How a Fabric Conquered the World, interweaves local and global history and considers Switzerland’s links to the wider world. It sheds light on the involvement of many Swiss people in key chapters of the modern period, including industrialisation, the triangular trade, colonisation and slavery.

62 pages, 42 illustrations, in english

21 x 15 cm, paperback

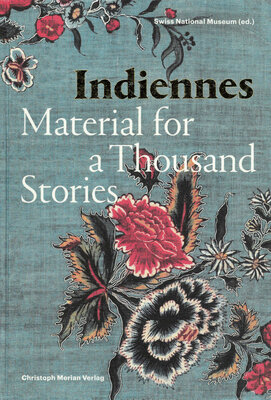

Indiennes - Material for a thousand stories

Indiennes are printed and painted cotton fabrics that came from India to Europe in the 16th century. They were soon imitated by French and Swiss companies. In the 17th and 18th centuries, an unprecedented enthusiasm for these colourful fabrics gripped all of Europe, influencing society, business and fashion for almost two centuries. In knowledgably written texts and rich images, fascinating stories are told: of how Swiss companies helped to shape the profitable indienne industry; of how the firm Volkart Brothers built up a trade empire in 19th-century India, which simultaneously drew Basel missionaries to the subcontinent; and of how Gandhi’s struggle for independence in the 20th century was conveyed to the world by a Swiss photographer in pictures featuring a simple cotton fabric, khadi, which would become their protagonist.

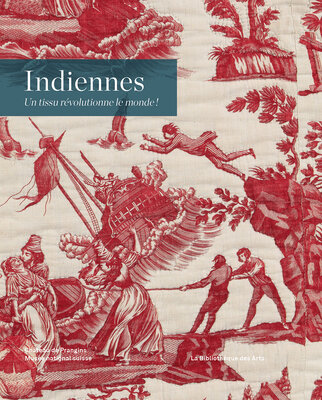

Indiennes: un tissu révolutionne le monde!

Cette publication présente les indiennes de la collection de renommée internationale de Xavier Petitcol, acquises par le Musée national suisse en 2016. Elle propose un article de fond sur l’histoire des indiennes, une vue d’ensemble des principales manufactures ou lieux de production en Suisse et en France, ainsi que des chapitres thématiques : indiennes des Indes, techniques de fabrication, traite et abolition de l’esclavage, etc.

Noblesse oblige! Leben auf dem Schloss im 18. Jahrhundert

Diese Publikation widmet sich genauso kulturgeschichtlichen und kunsthandwerklichen Fragen wie solchen des autobiografischen Schreibens und gewährt Einblick in den umfangreichen Bestand an Objekten aus dem 18. Jahrhundert des Schweizerischen Nationalmuseums. In den Prunkräumen des Schlosses, die anhand eines Tagebuchs und eines Inventars des Barons Louis-François Guiguer restauriert wurden, lässt sich die Lebensweise eines Edelmannes vor Ausbruch der französischen Revolution entdecken.

Noblesse oblige!

Au carrefour de l’histoire culturelle, des arts décoratifs et de l’écriture de soi, cet ouvrage dévoile les riches collections du XVIIIe siècle du Musée national suisse. Il invite le lecteur à pénétrer dans l’appartement de réception du château de Prangins, dont le décor a été restitué sur la base du journal du baron Louis-François Guiguer, et à s’immerger dans le mode de vie d’un gentilhomme noble à la veille de la Révolution française.

Noblesse oblige!

This volume not only deals with topics of cultural history and craftsmanship along with autobiographical writings, it also provides insight into the extensive collection of objects from the 18th century held by the Swiss National Museum. The château’s splendid rooms, which were restored with the aid of Baron Louis François Guiguer’s diary and inventory list, give readers an impression of the way of life of a nobleman and his family before the outbreak of the French Revolution.

Meisterwerke der Gottfried Keller-Stiftung

Die Sammlung der Gottfried Keller-Stiftung ist Eigentum des Bundes und die wichtigste öffentliche Sammlung zur Schweizer Kunst. Lydia Welti-Escher hat die Stiftung 1890 mit einem Vermächtnis an die Eidgenossenschaft begründet. Gemäss ihren Vorgaben sind die Werke als Dauerleihgaben auf siebzig Schweizer Museen und eine Reihe öffentlicher Gebäude verteilt. Erstmals nach fast dreissig Jahren werden nun mit je einer Ausstellung im Landesmuseum Zürich und im Museo d’arte della Svizzera italiana in Lugano die wichtigsten Meisterwerke dieser Stiftung wieder zusammen präsentiert.

Das Buch zur Ausstellung bewahrt diesen Moment und umfasst im Katalogteil die Exponate beider Ausstellungen in Bild und Wort: Gemälde, Grafiken, Glasgemälde, Goldschmiedearbeiten, Fotografien und Skulpturen vom 12. bis ins 20. Jahrhundert – eine in dieser Qualität einzigartige Zusammenstellung herausragender Meisterwerke. Ein ausführlicher Essay des Kommissionspräsidenten Franz Zelger zeichnet zudem die Geschichte der Gottfried Keller-Stiftung und ihrer Ankäufe von der Gründung im Jahr 1890 bis heute nach.

Chefs-d'œvre de la fondation Gottfried Keller

La collection de la Fondation Gottfried Keller, propriété de la Confédération, est l’une des plus importantes collections d’art suisse. Pour la première fois depuis presque trente ans, une exposition au Musée national suisse à Zurich et une au Museo d’arte della Svizzera italiana MASI à Lugano présentent, à nouveau réunis, les principaux chefs-d’œuvre de cette Fondation. Le catalogue d’exposition consigne cet événement en donnant à voir, assorties d’un commentaire, les œuvres exposées dans les deux lieux : ces peintures, dessins, vitraux, ouvrages d’orfèvrerie, photographies et sculptures, du XIIe au XXe siècle, constituent par leur qualité un ensemble unique et remarquable d’œuvres maîtresses de l’art suisse. Un essai de Franz Zelger, président de la commission, retrace l’histoire de la Fondation Gottfried Keller et ses acquisitions, de ses débuts en 1890 jusqu’à nos jours.

Capolavori della fondazione Gottfried Keller

La Fondazione Gottfried Keller fu costituita nel 1890 da Lydia Welti-Escher, figlia ed erede dell'uomo politico, pioniere dell'industria e imprenditore ferroviario Alfred Escher. Lydia Welti-Escher lasciò in eredità alla Confederazione Svizzera gran parte del suo patrimonio, vincolando la donazione all'acquisto di opere di grande valore storico-culturale, affidate poi, sotto forma di prestiti permanenti, a vari musei svizzeri. Nei primi anni della sua attività, la Fondazione fu decisiva nell’impedire la vendita all’estero di beni culturali e nel riportare in Svizzera importanti opere, contribuendo alla conservazione e diffusione del patrimonio culturale svizzero. La Collezione della Fondazione Gottfried Keller si compone attualmente di oltre 6'400 opere d'arte e rappresenta una delle più importanti collezioni d'arte svizzera dal XII al XX secolo. Testo in francese e tedesco.

Auf der Suche nach dem Stil: 1850-1900

Die zweite Hälfte des 19. Jh. kann als eine Periode der Stilsuche und der grossen sozialen Umbrüche bezeichnet werden. Der reich bebilderte Katalog zur gleichnamigen Ausstellung zeigt anhand von ausgewählten Artefakten die Vielfalt an Kunstrichtungen und Stilen. Konzise Textbeiträge beleuchten die Themen jener Zeit, rund um die Auswirkungen der ersten Weltausstellung in London, die Entwicklungen im Städtebau, die Gleichzeitigkeit verschiedener Kunststile oder die Stilsuche im Kunstgewerbe.

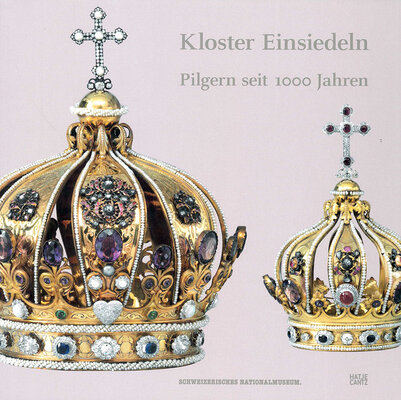

Kloster Einsiedeln - Pilgern seit 1000 Jahren

Zur gleichnamigen Wechselausstellung (16.9.2017-21.1.2018) erschien eine reich bebilderte Begleitpublikation. Essays und Kurztexte schildern die über 1000jährige Geschichte des Klosters Einsiedeln von der Gründungslegende des hl. Meinrad über den Kult der Schwarzen Madonna, bis hin zu den Höhepunkten und Krisen der Wallfahrt. Mit einer Auswahl an 54 Exponaten werden viele der erstmals einer Öffentlichkeit gezeigten Objekte aus der Klostersammlung publiziert und in den Kontext der Pilger- und Wallfahrtsgeschichte gestellt.

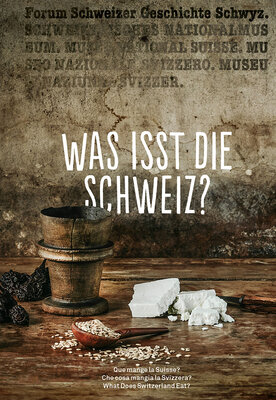

Was isst die Schweiz?

Die Publikation enthält Beiträge von Experten aus dem Gebiet der Kulinarik. Dominik Flammer, Autor mit Spezialgebiet «Geschichte der Ernährung», schreibt zur Geschichte des Käses. Paul Imhof, Verfasser des «Kulinarischen Erbes der Schweiz», widmet dem Auf- und Abstieg des Schweines ein Kapitel. Rudolf Trefzer, bekannt durch seine Radio-Sendung «Á point», beleuchtet die Entwicklung des Kochbuches vom 14 Jahrhundert bis heute. Und Daniel Di Falco spürt früheren und heutigen Tisch- und Tafelkultur-Sitten nach.

Que mange la Suisse ?

Che cosa mangia la Svizzera?

La pubblicazione raccoglie contributi di esperti provenienti dal campo della scienza culinaria. Dominik Flammer, specializzato in «Storia dell'alimentazione», si sofferma sul formaggio e sulla sua storia. Paul Imhof, autore di «Patrimonio culinario della Svizzera», dedica invece un capitolo a successo e insuccesso del maiale. Rudolf Trefzer, noto per il suo programma radiofonico «Á point», fa luce poi sullo sviluppo dei ricettari dal XIV secolo ai giorni nostri. Daniel Di Falco ripercorre infine le usanze della cultura della tavola del passato e del presente. Testo in italiano.

What does Switzerland eat?

This volume contains expert contributions on the subject of culinary culture. Dominik Flammer, a specialist on the history of nutrition, writes about the history of Swiss cheese. Paul Imhof, author of the “Culinary Heritage of Switzerland”, devotes a chapter to the rise and fall of the pig as a source of food. Rudolf Trefzer, best known from his radio programme “À point”, looks at the development of the cookbook through the last six hundred years, while Daniel Di Falco sketches the history of the use of cutlery and the development of table manners since the 14th century.

1917 Revolution: Russland und die Schweiz

1917 kommt es in Russland zu zwei Revolutionen, die sich einschneidend auf das Land und das Weltgeschehen auswirken. Seit Ende des 19. Jahrhunderts leben tausende Schweizerinnen und Schweizer in Russland. Umgekehrt halten sich russische Intellektuelle, Künstler und Sozialisten in der Schweiz auf – auch Lenin. Über die vielseitigen Verflechtungen der Schweiz mit Russland berichten acht Beiträge und ein grosszügiger Bildteil in diesem Band.

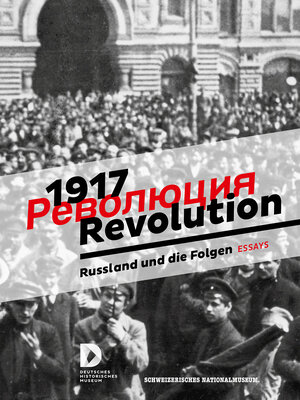

1917 Revolution: Russland und die Folgen

Das Deutsche Historische Museum in Berlin und das Schweizerische Nationalmuseum in Zürich widmeten der Russischen Revolution von 1917 je eine Ausstellung. Begleitend dazu erschien dieser Band mit Beiträgen von zwölf Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz, Russland, Frankreich und Großbritannien. Die Texte zeigen das revolutionäre Geschehen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, setzen sich mit dessen Wirkungen und Folgen auseinander und machen deutlich, warum dies für uns noch heute Bedeutung hat.

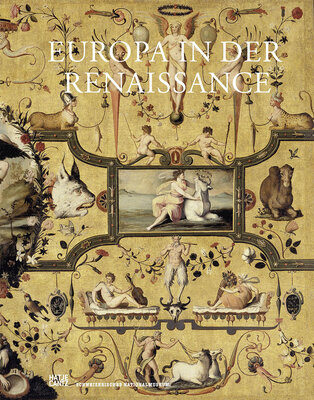

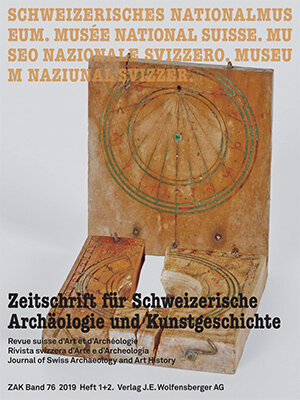

Europa in der Renaissance

Die Renaissance erlebte einige der bedeutendsten Umbrüche der Weltgeschichte: die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, die Entdeckung eines unbekannten Kontinents, die Erarbeitung eines neuen Weltbildes; sie versuchte, die Rätsel der Natur zu lösen, praktizierte Alchemie, machte sich daran, eine neue Medizin zu entwickeln, konzipierte ein neues Menschenbild und schuf Schönheit in Gestalt von Bildern und Bauten, Skulpturen und Literatur. Was an Neuem ersonnen und geformt wurde, wäre ohne kulturellen Austausch undenkbar gewesen. Die Kultur der Renaissance war eine Ära des Dialogs und der Ideenflüge über weite Räume und Zeiten hinweg. Anhand von zahlreichen Beispielen – Kunstwerken, wissenschaftlichen Instrumenten und Dingen des Alltags – spürt diese Publikation den unterschiedlichen Wegen des Transfers auf eindrucksvolle Weise nach. Namhafte Autoren führen den Leser bis in die Antike und in den Orient, nach Italien und durch halb Europa.

Europe in the renaissance

The Renaissance experienced some of the most important advances in human history: the invention of the printing press using movable letters, the discovery of an unknown continent, and the formulation of a new view of the earth. It was a time when people sought to solve the riddles of nature, experimented with alchemy, set out to develop a new medical science, conceived a new vision of humankind, and created beauty in the form of pictures and architecture, sculpture and literature. All these discoveries and creations would have been unimaginable without cultural exchange. The Renaissance was an era of dialogue and new horizons in thinking over great distances and time.

Based on numerous examples—works of art, instruments, and objects of everyday life—this publication invites readers to trace the various paths of transference. Renowned authors take us to antiquity and the Orient, to Italy and through half of Europe."

Alois Carigiet

Als Gebrauchsgrafiker hat Alois Carigiet markante Werke geschaffen: Plakate, Cover, Bühnenbilder. Aber dann wollte er nur noch malen. Weltweit aber, über alle Grenzen der Kunst hinaus, wurde er bekannt durch seinen «Schellen-Ursli». Erstmals wird in diesem Band nicht einfach Carigiets Werk vorgestellt. Der Focus liegt beim kulturgeschichtlichen Kontext und so lässt sich vieles neu lesen, denn gerade in den «zeitlosen» Bilderbüchern stecken mehr spannende Details und Zeitgeist, als man ahnt.

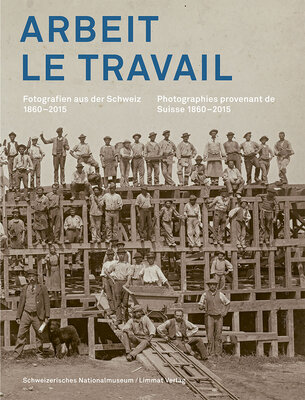

Arbeit: Fotografien aus der Schweiz

Präsentiert werden fotografische Bilder der Arbeit in der Schweiz im Laufe der Zeit. Die Fotografien aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums dokumentieren nicht nur den sichtbaren Wandel, der sich in den verschiedenen Arbeitswelten vollzogen hat, sondern auch die Geschichte der Fotografie der Arbeit selbst. Die Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung beleuchtet somit über 150 Jahre Schweizer Sozial- und Fotogeschichte.

Le travail: photographies provenant de Suisse

Aufbruch in die Gegenwart. Die Schweiz in Fotografien 1840-1960

Die Sammlung Herzog im Schweizerischen Nationalmuseum dokumentiert auf einmalige Weise das Wachsen und Werden der modernen Schweiz. Die wertvollen, grossteils raren Fotografien decken ein Jahrhundert ab und zeigen Schritt für Schritt, wie die Gegenwart sich formt. Die Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung wird so zu einem Schweizer Spiegel, der facettenreich ein kleines Universum abbildet, in dem das Private und das Öffentliche im Dialog stehen. Die Fotografien machen den Weg sichtbar, den das Land und seine Gesellschaft von der Gründung des Bundesstaates bis zur Schweiz an der Schwelle zu Europa zurückgelegt hat.

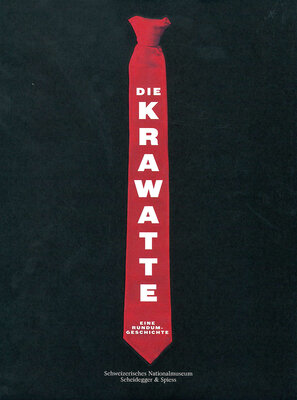

Die Krawatte: eine Rundumgeschichte

Die Krawatte verrät viel über ihren Träger, seine soziale Stellung, ästhetischen Vorlieben oder politische Haltung. Ausgangspunkt der Ausstellung «Die Krawatte. männer macht mode» bilden die Textilarchive der Zürcher Seidenindustrie aus der Sammlung des SNM. Die Begleitpublikation präsentiert einen bilderreichen Abriss der Kulturgeschichte der Krawatte: von der historischen Entwicklung über die Rolle des Accessoires in der Frauenmode und Rockmusik bis hin zur zeitgenössischen Kunst und Mode.

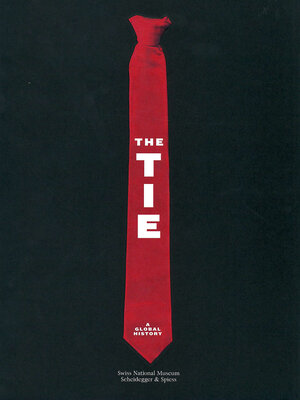

The tie: a global history

The Steinkirk. The Jabot. The Lavallière. The necktie has been worn many different ways throughout the centuries, but there is still no better symbol of a man’s sartorial sophistication. This small detail can pull together the components of an outfit while also speaking volumes about the wearer’s sense of personal style. And, just as the preferred embodiment of the tie has shifted over time, so too has what it signifies.

The Tie: A Global History takes readers through the necktie’s long history, from the seventeenth century through to the present day, when it has enjoyed renewed popularity thanks to the keen eyes of street style photographers and the well-turned out characters of the popular television series Mad Men. Today, as at the pinnacle of its popularity in the 1950s, the modern “long tie” calls to mind for most the working professional, but the tie’s history has included forays into womenswear and even rock and roll. Consistent throughout the popular accessory’s past is the predominance of Switzerland as a source of both designers and silks in trade, and the book documents the tradition of Swiss quality and style, drawing on the vast archives of the Swiss National Museum in Zürich, the home of an accompanying exhibition.

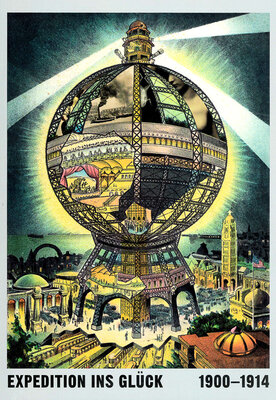

Expedition ins Glück : 1900-1914

Vor dem Ersten Weltkrieg verzauberte alles Neue die Menschen und liess sie kollektiv euphorisch werden. Kaum jemand ahnte die Katastrophe, die über Europa und die Welt hereinbrechen würde. Man wähnte sich in einem «goldenen Zeitalter der Sicherheit», wie der Schriftsteller Stefan Zweig es nannte. Alles schien möglich. In dieser Zeit trügerischen Glücks blühte die Avantgarde in der Kunst, es wurden bahnbrechende Erfindungen gemacht, mit Freud erkundete man das Unbewusste und die Geschlechterrollen begannen aufzubrechen. Doch unter der Oberfläche herrschten auch Verunsicherung und Angst. Dieses Buch führt mit unterschiedlichsten Texten – überraschenden literarischen Fundstücken! – und mit zahlreichen Bildern sowohl den Auf- und Umbruch in dieser Zeit wie auch die Überforderung und Verunsicherung vor Augen. Das durchaus explosive Wechselbad der Gefühle hat dabei bedenkenswerte Parallelen zur heutigen Zeit.

Gut zum Druck

Indisponible

Der Ausstellungskatalog gibt einen Einblick in die Technik des Steindrucks und in die Geschichte und Unternehmenskultur der Firma Wolfensberger in Zürich. Die reich bebilderte Publikation dokumentiert die Herstellung von Steindruckerzeugnissen aller Art im 20. Jh. bis in die Gegenwart. Sie zeigt die Bedeutung auf, welche die Firma - der Wolfsberg - in der Schweiz für die Moderne Kunst einnimmt. Buch und Ausstellung sind erstmals in enger Zusammenarbeit mit der Swiss Graphic Design Foundation entstanden.

Die Zeit Karls des Grossen in der Schweiz

Indisponible

Anlässlich des 1200. Todestages von Karl dem Grossen erschien eine umfangreiche Publikation und widmete das Landesmuseum diesem ersten «europäischen» Herrscher über das fränkische Reich mit der heutigen Schweiz in dessen Mitte eine Wechselausstellung (20.9.2013-2.2.2014). Die Autorinnen und Autoren legen in rund 30 Artikeln und einem umfassenden Katalog das karolingische Kulturerbe in der heutigen Schweiz dar und würdigen den politischen sowie kulturellen Einfluss Karls des Grossen.

Animali

Zur 2013 im Schweizerischen Nationalmuseum und in Castello del Buonconsiglio (Trient, IT) gezeigten Wechselausstellung erscheint eine bebilderte Publikation. 25 Beiträge zur Symboldeutung von Tieren und Fabelwesen in Literatur und Kunst sowie Untersuchungen zur Psychologie und zur Wissensgeschichte geben Einblicke in die vielseitigen Aspekte der Beziehung zwischen Mensch und Tier in der europäischen Kulturgeschichte.

C'est la vie: Schweizer Pressebilder seit 1940

Die Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung im Landesmuseum Zürich folgt anhand von Bildern der beiden Pressefotoagenturen «Presse Diffusion Lausanne» und «Actualité Suisse Lausanne» der Entwicklung der Pressefotografie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Publikation erlaubt einen Einblick in die umfangreichen Archivbestände, die 2006 in den Besitz des Schweizerischen Nationalmuseums gelangten und bietet unerwartete Einsichten in die Geschichte der Schweizer Presse.

C'est la vie: photos de presse suisses depuis 1940

Le volume publié à l'occasion de l'exposition temporaire au Musée national de Zurich suit de près cette évolution en présentant au public un vaste choix de photos provenant des deux agences «Presse Diffusion Lausanne» et «Actualité Suisse Lausanne». Pour la première fois, une exposition et la publication qui l'accompagne offrent un aperçu de ces vastes archives photographiques, qui ont été acquises en 2006 par le Musée national suisse et couvrent une période comprise entre 1940 et 2000. L'analyse et la mise en valeur des photos de presse enrichissent non seulement l'histoire de la photographie, mais permettent aussi d'aborder des facettes nouvelles et inattendues de l'histoire de la presse suisse.

C'est la vie: foto giornalistiche svizzere dal 1940

Indisponible

La pubblicazione, concepita in occasione dell'omonima mostra tenutasi al Museo nazionale di Zurigo, ripercorre lo sviluppo della fotografia giornalistica nella seconda metà del XX secolo sulla base del materiale appartenente alle due agenzie «Presse Diffusion Lausanne» e «Actualité Suisse Lausanne». Il volume offre una panoramica del vasto patrimonio archivistico entrato in possesso del Museo nazionale svizzero nel 2006 e offre spunti inaspettati sulla storia della stampa svizzera. Testo in italiano, tedesco e francese.

Postmodernism aus Schweizer Sicht

Mit der Übernahme der Ausstellung «Postmodernism. Style and Subversion 1970 – 1990» geht das Landesmuseum 2012 erstmals eine Zusammenarbeit mit dem Victoria and Albert Museum, London ein. Die international ausgerichtete Londoner Ausstellung wird durch das Landesmuseum mit Schweizer Exponaten substanziell ergänzt. Die Begleitpublikation gibt in sechs Aufsätzen einen knappen Überblick zur Postmoderne im Allgemeinen sowie zu deren Ausformung in der Schweiz in den Bereichen Architektur, Design, Musik und Mode.

Entstehung Schweiz. Unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert

Die Anfänge der Schweiz vom 12. bis zum 14. Jahrhundert stehen im Mittelpunkt des reich illustrierten Begleitbandes zur Dauerausstellung im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz. Renommierte Historikerinnen und Historiker erläutern die Voraussetzung zur Entstehung der Eidgenossenschaft aus europäischer Perspektive. Besonderes Augenmerk finden Kanzleien und Kommunen, Messen und Märkte oder Fehden und Schlachten - Themen, die in kurzen und einfach fassbaren Texten von den Expertinnen und Experten beleuchtet werden.

Silberschatz der Schweiz: Gold- und Schmiedekunst aus dem Schweizerischen Landesmuseum

Die zweisprachige (deutsch und französisch) Publikation erschien anlässlich der in mehreren europäischen Museen gezeigten Ausstellung «Silberschatz der Schweiz». Alle Ausstellungsstücke - ausgewählte Hauptwerke der Edelmetallsammlung des Schweizerischen Landesmuseum - sind abgebildet und beschrieben. Der Einleitungstext sowie die prägnanten Einführungen in die einzelnen Kapitel geben einen leicht lesbaren Überblick über 700 Jahre Gold- und Silberschmiedekunst in der Schweiz.

Farbige Kostbarkeiten aus Glas

Im Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum München (1999) und im Schweizerischen Landesmuseum Zürich (2000) werden die Konservierung/Restaurierung und die kunsthistorische Einordnung von acht Zürcher Hinterglasobjekten aus der Zeit um 1600-1650 vorgestellt. Das vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung finanzierte Projekt erlaubte es erstmals, die wenig beachtete Gattung der Hinterglasmalerei umfassend zu untersuchen und beispielhaft für die Zukunft zu sichern.

Ringe des 20. und 21. Jahrhunderts

Der Grundstein zur Ringsammlung Alice und Louis Koch wurde vor vier Generationen von einem Juwelier aus Frankfurt a. M. gelegt. In den vergangen 25 Jahren setzte die Familie die Sammlertätigkeit fort und erweiterte den Bestand um Ringe des 20. und 21. Jh. Die Publikation der Schmuckhistorikerin Beatriz Chadour-Sampson präsentiert erstmals die gesamte, im SNM befindliche Sammlung der nach 1900 entstandenen Ringe. Vertreten in dieser vielfältigen und beeindruckenden Sammlung sind Schmuckkünstler aus aller Welt.

Deutsch/Englisch

Rings of the 20th and 21st centuries

The foundations of Alice and Louis Koch’s ring collection were laid four generations ago by a jeweller from Frankfurt am Main. Over the last twenty-five years, the family has continued collecting and extended the holdings by adding rings from the 20th and 21st centuries. The publication by the jewellery historian Beatriz Chadour-Sampson presents for the first time the collection of rings created after 1900 held by the Swiss National Museum. The impressive and multifaceted collection contains works by jewellers from across the globe.

English/German

Was ist die Schweiz?

Ausgehend von den Schweizer Gründungsmythen und Klischees hinterfragt die Ausstellung Was ist die Schweiz? sechs Themenbereiche aus dem Alltag, vom 18. Jahrhundert bis heute: Bild und Identitäten der Schweiz, Berge, Familie und die Rolle der Frau, Kon-sum, Arbeit und Demokratie. Wertvolle, alltägliche und manchmal unerwartete Gegenstände erwachen zum Leben in einem polysensorischen Rundgang, bei dem mündliche Erfahrungsberichte und immaterielles Kulturerbe im Vordergrund stehen.

La Suisse. C'est quoi?

À partir des mythes et clichés helvétiques, l'exposition La Suisse. C'est quoi? évoque six thèmes de la vie quotidienne, du 18e siècle à nos jours: l'image et les identités de la Suisse, la montagne, la famille et le rôle de la femme, la consommation, le travail ainsi que la démocratie. Des objets précieux, ordinaires et parfois inattendus prennent vie dans un parcours également polysensoriel qui privilégie des témoignages oraux et le patrimoine immatériel.

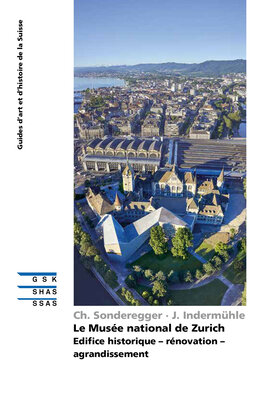

Das Landesmuseum in Zürich - Schweizerische Kunstführer

1898 wurde das Landesmuseum als grösstes, kulturgeschichtliches Museum der Schweiz in Zürich eröffnet. Der Architekturführer beleuchtet die turbulente Gründungsgeschichte des Museums und leitet von dessen Architektur von Gustav Gull und der Ersteinrichtung über zu Sanierung und Erweiterung durch Christ & Gantenbein. Ausführungen zum Sanierungskonzept sowie ein Rundgang durch den Erweiterungsbau geben Einblick in die neuen und sanierten Räume und zeigen die vielfältigen Bezugnahmen zwischen Neu und Alt.

Le Musée national de Zurich - Guide d'art et d'histoire de la Suisse

Lorsque le Musée national de Zurich fut inauguré en 1898, ce qui était désormais le plus grand musée d'histoire culturelle de Suisse devait devenir, selon les vœux du Conseil fédéral, l'« incarnation du sentiment national». Le projet et sa réalisation furent confiés à l'architecte Gustav Gull. Celui-ci créa un ensemble d'un type inédit en Suisse - une sorte d'«architecture parlante» qui reflétait la diversité du pays.

L'édifice n'avait encore jamais fait l'objet de travaux substantiels lorsque, en 2000, les autorités fédérales lancèrent, pour la rénovation et l'agrandissement du musée, un concours international que remporta le bureau d'architecture Christ & Gantenbein. Si le projet des architectes bâlois se réfère constamment au complexe de Gull et en préserve ainsi l'identité, la nouvelle aile du musée n'en présente pas moins un caractère résolument contemporain.

Il Museo nazionale di Zurigo - Guide storico-artistiche della Svizzera

Il Museo nazionale a Zurigo è inaugurato nel 1898 come il più grande museo storico-culturale della Svizzera. La guida architettonica ricostruisce la storia turbolenta che ha portato alla sua fondazione e ne illustra le trasformazioni principali, dall’architettura di Gustav Gull e dal suo primo allestimento sino alla ristrutturazione e all’ampliamento dei quali Christ & Gantenbein sono autori. Di questi ultimi interventi si offre una visione sintetica con particolare attenzione ai riferimenti esistenti tra edificio storico e ala di nuova costruzione. Testo in italiano.

Château de Prangins - Schweizerische Kunstführer

Der Führer präsentiert die wechselvolle Geschichte des Château de Prangins, das grösste Gebäude des 18. Jahrhunderts, das in der Schweiz öffentlich zugänglich ist, mit einem einzigartigen Gemüsegarten nach alter Art. In den 1730er-Jahren als Sitz einer Baronie errichtet, blickt es auf eine reiche Geschichte zurück, in der es insbesondere als Wohnstätte für Voltaire und Joseph Bonaparte diente. Seit 1998 ist das Château de Prangins Westschweizer Sitz des Schweizerischen Nationalmuseums.

The National Museum in Zurich - Swiss Heritage Guides

In 1898, the National Museum in Zurich, the largest cultural historical museum in Switzerland, opened to the public. The architectural guide takes readers through the turbulent history of the museum’s founding years, details Gustav Gull’s architecture and the museum’s original furnishing, and describes the recent refurbishment and extension by Christ & Gantenbein. An exposition of the redevelopment concept and a tour of the new wing provide insight into the new and renovated rooms and reveal the many references between new and old. The publication is available in English.

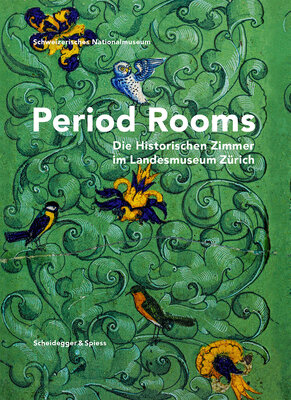

Period Rooms

Historische Raumarchitekturen gehören bis ins frühe 20. Jh. zum Repertoire kulturhistorischer Museen. Das Landesmuseum war einst weithin berühmt für seine Historischen Zimmer. Die Publikation beleuchtet den Umgang mit den eingebauten Zimmern in den vergangenen 120 Jahren und veranschaulicht das Restaurierungskonzept von 2018. Die reich illustrierten Raumporträts laden dazu ein, die Geschichte der einzelnen Zimmer und ihre Transformation in Museumsarchitekturen zu entdecken.

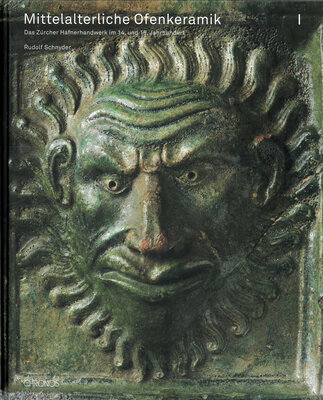

Mittelalterliche Ofenkeramik

Die zweibändige Publikation legt den einzigartigen Sammlungsbestand des Schweizerischen Nationalmuseums an zürcherischer Ofenkeramik aus dem 14. und 15. Jahrhundert umfassend vor. Der Autor Rudolf Schnyder (†) war von 1961 bis 1996 Kurator der Keramik-Sammlung. Zum einen entschlüsselt er die prachtvolle Bilderwelt auf den Öfen, die im 14. Jahrhundert als neue Bildträger aufkamen, zum anderen legt er ein zentrales Werk zu den Hafnern und ihren Werkstätten im spätmittelalterlichen Zürich vor.

Weltliches Silber

Der Bestandskatalog der weltlichen Goldschmiedearbeiten des Schweizerischen Landesmuseums umfasst Werke aus über sechs Jahrhunderten und mehr als 30 Städten. Einer knappen, den Forschungsstand zusammenfassenden Einleitung folgt eine Übersicht über die wichtigsten Objekttypen und Herstellungsorte. Im typologisch gegliederten Katalogteil sind alle Objekte abgebildet und vielfach durch Detailaufnahmen ergänzt. Markenverzeichnis und Register vervollständigen dieses wichtige Nachschlagewerk.

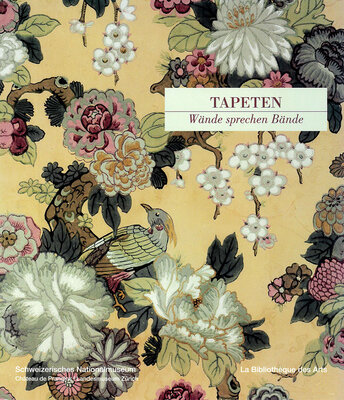

Tapeten: Wände sprechen Bände

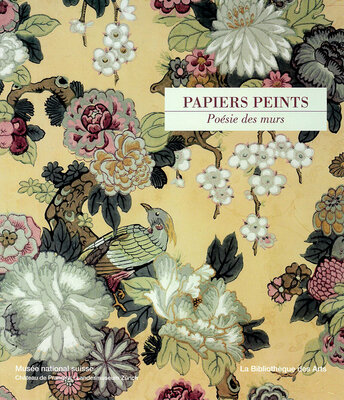

Papier peints, poésie des murs

Cette publication fait découvrir au public la collection inédite de papiers peints du Musée national suisse et met en valeur un important travail de sauvegarde qui fut mené en 1984 dans le cadre de la restauration du Château de Prangins. Les papiers peints conservés au Musée national proviennent la plupart de maisons et demeures de Suisse. De quoi esquisser dans ces grandes lignes l’histoire de l’utilisation de ce type de décor dans ce pays.

Die Holzskulpturen des Mittelalters

Der Bestandeskatalog zu den mittelalterlichen Holzskulpturen wurde nach den neusten kunst- und kulturgeschichtlichen, naturwissenschaftlichen und technologischen Forschungsmethoden erarbeitet. Es wurden detaillierte Objektanalysen, Recherchen zur Provenienz und zur Ikonografie angestellt. Die Publikation umfasst alle Objekte aus dem Mittelalter, von den frühesten Skulpturen des 11. Jahrhunderts bis zu den spätesten um 1550. Die Figuren wurden in verschiedenen Ansichten fotografisch neu dokumentiert.

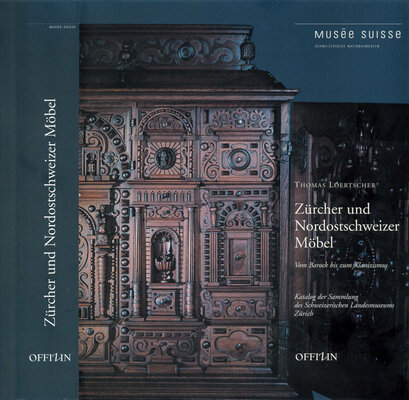

Zürcher und Nordostschweizer Möbel

Die Möbelsammlung reicht von der Gotik bis ins 21. Jh. Der Sammlungsschwerpunkt liegt zwischen 1620 und 1830. Der Sammlungskatalog erfasst rund 500 Objekte aus dieser Zeit in einer typologischen Gliederung. Im allgemeinen Teil wird die Wohnkultur, die Entwicklung der einzelnen Möbeltypen und die Organisation der Handwerker analysiert. Dendrochronologische Untersuchungen, die Verwendung von Textilien sowie ein Exkurs zur Möbelproduktion der Klosterwerkstätte Fischingen runden die Publikation ab

Katalog der Gemälde

Die Sammlung der Gemälde mit den 1300 Objekten wird in die drei Gruppen sakrale und profane Themen sowie Bildnisse unterteilt. Die Werke stammen aus der Zeit zwischen 1350 und 1970 und haben einen historischen oder kulturgeschichtlichen Bezug zur Schweiz. Schwerpunktmässig gesammelt wurden spätmittelalterliche Tafelgemälde und Altarwerke, Gemälde mit Darstellung historischer Ereignisse oder Bildnisse. Die Porträtgalerie vereint Männer, Frauen, Familien und Kinder aus allen Landesteilen der Schweiz.

Weltliches Silber II

Seit Erscheinen des 1977 erschienenen ersten Bandes hat das Schweizerische Landesmuseums die Edelmetallsammlung gezielt ergänzt. Neben zahlreichen neuerworbenen Objekten des 19. und 20. Jahrhunderts ist die grosse systematisch zusammengestellte Bestecksammlung von Bedeutung, denn sie umfasst alle Produktionsorte der Schweiz sowie einen Grossteil der hier tätigen Goldschmiede. Das Markenverzeichnis und die Register machen diesen Band zum wichtigsten Nachschlagewerk der Schweizer Goldschmiedekunst.

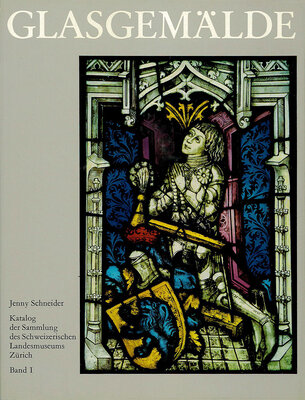

Glasgemälde

Der Bestandeskatalog umfasst nahezu 800 Katalognummern und berücksichtigt alle Eingänge seit der Musemsgründung 1890 bis 1970. In Band 1 sind die frühesten Scheiben bis 1589 aufgeführt, in Band 2 diejenigen von 1590 bis zum 19. Jahrhunderts. Jeder Objekteintrag umfasst eine technische und inhaltliche Legende, eine s/w Abbildung und die Angaben zur Literatur. Ein Orts- und Namensverzeichnis, ein ikonographisches Register und Informationen zu den Glasmalern ergänzen das bedeutende Nachschlagewerk.

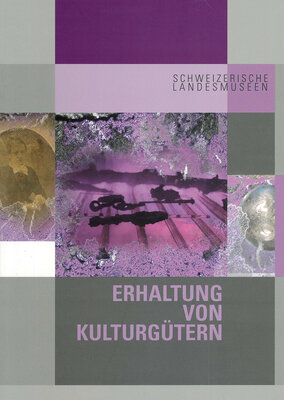

Erhaltung von Kulturgütern

In der Metallkonservierung werden Gas-Plasmen seit 1979 angewendet. Die Methode hat sich in den letzten Jahren stark verändert. In der vorliegenden Arbeit wird die Anwendung der Plasmamethode bei der Konservierung von Eisen-, Silber- und Bleiobjekten analysiert. Die Grundlagen der Metallkonservierung und des Plasma werden erläutert sowie die Möglichkeiten und Grenzen dieser Methode ermittelt und aufgezeigt.

WES'04 Wetland economies and societies

Das 150-Jahr-Jubiläum der Entdeckung der «Pfahlbauten» in Schweizer Seen im Jahre 2004 bietet Anlass für die Wechselausstellung «Die Pfahlbauer / Les Lacustres» im Schweizerischen Nationalmuseum und die internationale Tagung «WES '04 - Wetland Economies and Societies». Der Band vereinigt 34 wissenschaftlichen Beiträge rund um die wichtigsten Themen der Feuchtbodenarchäologie: Forschungsgeschichte, Klima, Ökologie und Ökonomie, Siedlungen und Territorien, Erhaltung und museale Präsentation.

WES'04 Wetland economies and societies

The 150-year anniversary of the discovery of the “lake dwellings” on Swiss lakes in 2004 served as the occasion for the temporary exhibition “Die Pfahlbauer / The Lake-Dwellers” at the Swiss National Museum and the international symposium “WES'04 Wetland Economies and Societies”. The volume brings together 34 scientific contributions on major topics of wetland archaeology, including research history, climate, ecology and economy, settlements and territories, conservation and museum displays. Text in English, German, French and Italian.

Die bronzezeitliche Siedlung Cresta bei Cazis

Zwischen ca. 2300 und 800 v. Chr. stand auf dem Hügel Cresta bei Cazis im Hinterrheintal eine kleine Dorfanlage. Diese bestand aus einer Häuserzeile, die immer wieder verfiel und am gleichen Standort wiederaufgebaut wurde. So entstanden im Laufe der Jahrhunderte mächtige Ablagerungen, die aus übereinanderliegenden Dorfruinen bestehen und in der sich die Spuren des Alltagslebens erhalten konnten.

Die Stratigraphie von Cazis wurde zwischen 1947 und 1970 vom Schweizerischen Nationalmuseum ausgegraben. Sie lieferte vielfältige Informationen über Bauweise, Handwerk und Handelsbeziehungen einer kleinen Dorfgemeinschaft während der Bronzezeit. Dieses Archiv ist eine der wichtigsten Quellen für die Wirtschaftsgeschichte der Bronzezeit im Alpenraum. Damals spielten Viehzucht und Jagd neben Ackerbau eine zentrale Rolle für das Überleben der Dorfgemeinschaft. Die Bestimmung und Auswertung von ca. 18 000 Tierknochen und deren Verteilung in der über tausendjährigen Siedlungsabfolge machten es möglich, die Entwicklung der Viehwirtschaft an diesem Ort während der gesamten Bronzezeit nachzuzeichnen. Die Versorgungsstrategien der ersten Bewohner in den Dorfanlagen der Frühbronzezeit sowie die grossen Umwälzungen der Subsistenzwirtschaft während der mittleren Bronzezeit und die Intensivierung der Beziehungen zum Ostalpenraum lassen sich hier besonders gut beschreiben.

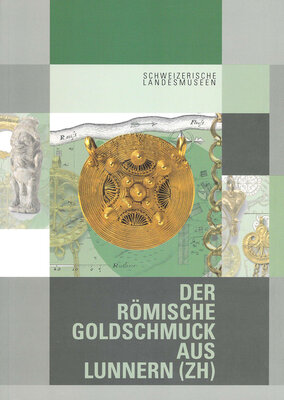

Der römische Goldschmuck aus Lunnern

Bei Lunnern in der Gemeinde Obfelden (ZH) wurden 1741 verschiedene römische Funde entdeckt. Der damalige Landvogt Johann Jakob Scheuchzer (1699–1761) veranlasste noch im selben Jahr Grabungen, bei denen nebst verschiedenen Gebäuden, einem Gräberfeld und diversen Objekten ein 350 Gramm schwerer römischer Goldschmuck und mehr als 80 Silbermünzen zutage kamen. Münzen und Schmuck gehören zu den wichtigsten Hortfunden des 3. Jahrhunderts.

Die einzelnen Schmuckstücke sowie weitere archäologische Objekte, die sich heute alle im Schweizerischen Landesmuseum befinden, werden in der Publikation erstmals vollständig vorgelegt und wissenschaftlich ausgewertet. Die verschiedenen kultruellen Einflüsse sowie ähnliche Hortfunde und Deponierungen werden ausführlich analysiert.

Neben den damaligen Grabungsberichten von Johann Jakob Breitinger (1701–1776) und Johann Georg Sulzer (1720–1779) existiert auch ein Bild des Zürcher Malers Johann Balthasar Bullinger (1713–1793), welches den Standort und die Resultate der Grabungen illustriert. Zahlreiche bisher unveröffentlichte Dokumente rund um die Grabungen in Lunnern geben einen Einblick in die damalige Zeit der Aufklärung und den Anfang der systematischen archäologischen Forschung in der Schweiz. Ergänzend zu den Analysen des Goldschmuckes und der Forschungsgeschichte werden die neusten Ergebnisse aus den Sondiergrabungen, Luftaufnahmen und Magnetikmessungen der Kantonsarchäologie Zürich präsentiert. Diese erlauben es, den Fundort von Lunnern in einem neuen Licht erscheinen zu lassen. Ein Projekt des Schweizerischen Landesmuseums, der Universität Bern und der Kantonsarchäologie Zürich.

Costumi feminili nell'arco sud-alpino nel millennio a.C. Tra archeologia sociale e antropologia

Il volume è dedicato all’analisi degli oggetti d’ornamento e d’abbigliamento femminili datati all’età del Ferro e rinvenuti a ridosso della catena alpina. Attraverso l’ampio corpus di fonti raccolte sono illustrati e discussi i messaggi che questa classe di materiali veicola: l’identità del singolo e del gruppo, la protezione contro gli influssi negativi, il riciclo e l’abbandono, la trasmissione di simboli e le gestualità rituali. Emerge un quadro sfaccettato che dà ragione dei gruppi umani dei quali tali oggetti sono espressione. Testo in italiano, con riassunti in tedesco, francese e inglese.

Das spätrömische-frühmittelalterliche Gräberfeld von Oberbuchsiten

Mit den Grabfunden aus Oberbuchsiten besitzt das Schweizerische Landesmuseum einen der wichtigsten archäologischen Bestände aus der Übergangszeit von der römischen zur frühmittelalterlichen Epoche im Gebiet der Schweiz. Der mehrere Hundert Gräber aus der Zeit vom 4. bis ins 7. Jahrhundert n. Chr. umfassende Bestattungsplatz wurde grösstenteils bereits zwischen 1895 und 1900 ausgegraben. Funde und Befunde werden in der vorliegenden Publikation erstmals vollständig vorgelegt und wissenschaftlich ausgewertet. Ausgehend von Untersuchungen zur Chronologie, zum Belegungsablauf und zur Beigabensitte stehen dabei Fragen nach der Belegungskontinuität und nach der Herkunft der bestatteten Bevölkerung im Vordergrund.

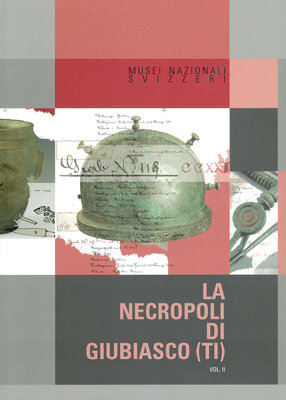

La Necropoli di Giubiasco Vol 2

CC-BY-NC 4.0 SNM/Chronos-Verlag

Il Museo nazionale svizzero conserva, con i ritrovamenti e i documenti della necropoli di Giubiasco, scavata per la maggior parte all’inizio del XX secolo, uno dei più importanti complessi archeologici della regione sud-alpina. Nel secondo volume sono presentati e illustrati i materiali La Tène finale e dell’epoca romana ed è discussa la coerenza cronologica delle associazioni funerarie. Testo in francese e in italiano, con riassunti in tedesco e inglese.

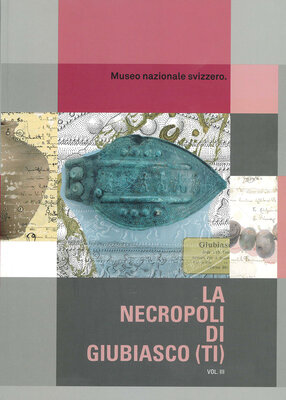

La Necropoli di Giubiasco Vol 1

CC-BY-NC 4.0 SNM/Chronos-Verlag

Il Museo nazionale svizzero conserva, con i ritrovamenti e i documenti della necropoli di Giubiasco, scavata per la maggior parte all’inizio del XX secolo, uno dei più importanti complessi archeologici della regione sud-alpina. Nel terzo volume sono presentati e illustrati i materiali dell’età del Bronzo, della prima età del Ferro e del La Tène antico e medio ed è discussa la coerenza cronologica delle associazioni funerarie. Il tomo è arricchito da sintesi sull’organizzazione cronologica e spaziale del sepolcreto e sulla società che faceva capo alla necropoli. Testo in italiano, con riassunti in tedesco, francese e inglese.

La Necropoli di Giubiasco Vol 3

CC-BY-NC 4.0 SNM/Chronos-Verlag

Il Museo nazionale svizzero conserva, con i ritrovamenti e i documenti della necropoli di Giubiasco, scavata per la maggior parte all’inizio del XX secolo, uno dei più importanti complessi archeologici della regione sudalpina. Nel terzo volume sono presentati e illustrati i materiali dell’età del Bronzo, della prima età del Ferro e del La Tène antico e medio ed è discussa la coerenza cronologica delle associazioni funerarie. Il tomo è arricchito da sintesi sull’organizzazione cronologica e spaziale del sepolcreto e sulla società che faceva capo alla necropoli. Testo in italiano, con riassunti in tedesco, francese e inglese.

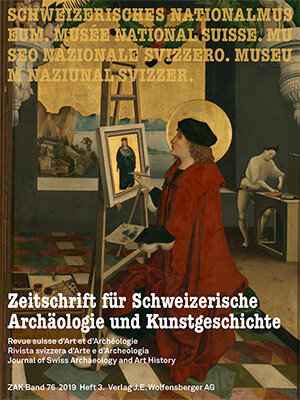

ZAK Heft 4/2025

In dieser Ausgabe:

Editorial | Charlotte Gutscher-Schmid, «Verhältnismässig wenigen bekannt und von wenigen beachtet... ». Eine Gruppe von spätgotischen Gemälden aus dem Kloster Muri im Benediktinerkollegium Sarnen | Christophe d’Épagnier, Les Fables s’invitent à Neuchâtel. Un ensemble de lambris pour Pierre-Alexandre DuPeyrou | Silvia Volkart, Zürich – Ascona: Das Sammlerpaar Diego und Carmen Hagmann und sein mäzenatisches Wirken | Bibliografie: Publikationen des Schweizerischen Nationalmuseums

ZAK Heft 3/2025

In dieser Ausgabe:

Editorial | Regula Frei-Stolba, Die verschollene Weihesäule für deo invicto aus Baden. ICH 240; CIL XIII 5236; TitHelv 37 | Valentin Boissonnas, Frédéric Boissonnas et les lacustres – à la recherche de l’origine d’une passion pour l’archéologie | Valentine Giesser, Un énigmatique coffret au coeur des Alpes | Buchbesprechungen

ZAK Heft 2/2025

In dieser Ausgabe:

Editorial

- Gaby Weber, Karoline Beltinger und Thomas Becker, Die Winterthurer Stadtansicht von 1648 – eine kunsttechnologische Untersuchung

- Valerie Louzier-Gentaz, Amélie Munier-Romilly (1788–1875) et Horace Vernet (1789–1863): deux artistes pour le portrait romain de Jean-Gabriel Eynard en 1831? Une requête inhabituelle

- Jean-Bernard Thévoz et Marino Maggetti, L’œuvre céramique de Gaston Thévoz (1902–1948), artiste peintre fribourgeois, et de son épouse Marguerite (1907–1974)

- Gudrun Knaus, Erkenntnis gewinnen durch Datenvernetzung im Graphikportal

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 1/2025

In dieser Ausgabe:

Editorial

- Katrin Roth-Rubi, Heterogene Motivik als Programm – drei Beispiele karolingischen Kunstschaffens

- Chiara Lumia, Edoardo Berta al Castello di Locarno. Studi e restauri.

- Miriam Derungs, Irene Ebneter, Jakob Näf und Hansjörg Brem, Aufgetaucht – ein Werk der Künstlerin Julie Genthe in archäologischem Kontext

- Danièle Gros, Ferdinand Hodlers Gemälde Die Liebe, 1907–1908. Neueste Erkenntnisse zur Werkgenese

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 4/2024

- Editorial

- Werner E . Stöckli, mit einem Beitrag von Albert Jambon, Die Goldschale von Zürich-Altstetten

- Gian Andrea Caduff, Hans Ardüsers Fassadenmalerei am Haus Tscharner in Rothenbrunnen – eine Bildkatechese im Sinne der Theologie von Durich Chiampell

- Georg Carlen, Betrachtungen zum Werk des Tessiner Malers Francesco Innocenzo Torriani (1648–1700) in der heutigen Deutschschweiz

- Ludivine Proserpi, Au croisement des sphères culturelles. Le bureau d’Alphonse Laverrière pour la Première exposition nationale d’art appliqué

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 3/2024

- Bärbel Küster, Vorwort

- Thomas Rosemann, Das Archiv der Zürcher Kunstgesellschaft und des Kunsthaus Zürich

- Annine Soland, Aus dem Depot des Kunsthaus Zürich nach New York – und wieder zurück. Das Archiv der Zürcher Kunstgesellschaft und des Kunsthaus Zürich als Quelle für die Provenienzforschung

- Iris Bruderer-Oswald, Wartmann meets Munch. Auf den Spuren der Freundschaft zwischen Wilhelm-Wartmann und Edvard Munch

- Lara Eva Seeliger, Skulpturen von Aristide Maillol im Kunsthaus Zürich. Zur Ausstellungs- und Sammlungsgeschichte moderner Plastik 1925–1931

- Ottfried Dascher, «Quellen haben ein Vetorecht»

- Walburga Krupp, 21, rue des Châtaigniers, Meudon-Val Fleury – Hans Arp und Sophie -Taeuber-Arp als externe Mitarbeitende des Kunsthaus Zürich im Jahr 1929

- Nina Simone Schepkowski, Max Beckmann im Kunsthaus Zürich. Ausstellungen, Ankäufe, Provenienzen (1925 bis 1950)

- Esther Tisa Francini, Ausstellungen zu nichtwestlicher Kunst am Kunsthaus Zürich: Quellen für die Kunsthandels-, Sammlungs- und Rezeptionsgeschichte

- Viviane Mathis, Vor dem goldenen Tor. Spuren und Lücken am Heimplatz

- Buchbesprechung

ZAK Heft 1+2/2024

In dieser Ausgabe:

- Editorial

- STEFANIE MARTIN-KILCHER, Der 1633 entdeckte Sakralhort des 3. Jahrhunderts mit Silbergefässen aus Wettingen bei Baden (Aquae Helveticae) - Einleitung und Übersicht

- ANDRÉ HOLENSTEIN, Der Wettinger Silberfund 1633 und sein geschichtliches Umfeld

- STEFANIE MARTIN-KICHER, Die Entdeckung der Wettinger Silbergefässe im Jahr 1633 und ihre Geschichte

- MYLÈNE RUOSS und ANNA JURT, Die Zeichnungen zu den 1633 in Wettingen aufgefundenen antiken römischen Silbergefassen

- STEFANIE MARTIN-KILCHER und MYLÈNE RUOSS, Die Rezeptionsgeschichte des Wettinger Silberhorts und die frühe archäologische Forschung

- REGULA FREI-STOLBA, ANNEMARIE KAUFMANN-HEINIMANN, STEFANIE MARTIN-KILCHER, TAMARA MATTMANN, MARIE-THÉRÈSE RAEPSAET-CHARLIER und RUDOLF WACHTER, Die Wettinger Funde von 1633 - Silbergefässe und ihre Inschriften

- CHRISTIAN WEISS, Der römische Münzhortfund von Wettingen-Holzli 1633

- MATTHIAS FLÜCK, ANDREA SCHAER, REGULA FREI-STOLBA, unter Mitarbeit von BENJAMIN HARTMANN und THoMAs KAHLAU, Zur Sakraltopografie des Vicus Aquae Helveticae

- STEFANIE MARTIN-KILCHER, Aussagen der Wettinger Silbergefasse zu Aquae Helveticae im 2. und 3. Jahrhundert

- Originalzeichnungen von 1633

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 4/2023

In dieser Ausgabe:

- Paolo Girardelli and Mert Pekdoğdu, Architecture for a plural environment – the Fossati brothers and W. J. Smith in Istanbul, 1837–1849

- Lucia Pedrini-Stanga, Gaspare Fossati (1809–1883), architetto viaggiatore

- Silvia Pedone, A City with a View. Byzantine Monuments of Constantinople in the Fossati Sketches (Sts. Sergius and Bacchus and the Columns of Constantine and Marciano)

- Göksun Akyürek, Une vision architecturale féconde pour tous : le projet de la Darülfünun de Gaspare Fossati pour la première université ottomane à Istanbul/Constantinople (1846–1863)

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 3/2023

In dieser Ausgabe:

- Corinne Borel, Une bossette de harnachement aux armes de Louis de Châtel-Guyon, chevalier de la Toison

- Bruno Weber, CHAÎNE D’ALPES vue depuis les environs de Berne: Die Gebirgswelt im Zweiblattdruck von 1790

- Benno Schubiger, Vandalismus und Ikonoklasmus zu Beginn der Helvetik als Vorboten für Kulturgüterschutzbestrebungen. Aus Anlass des Franzoseneinfalls vor 225 Jahren

ZAK Heft 1+2/2023

In dieser Ausgabe:

- CORINNE CHARLES et PHILIPPE BROILLET, Prindal et son atelier de Stalles a Geneve (1414-1416) - Sexe, meurtre et politique au temps d'Amedee VIII de Savoie

- MARINO MAGGETTI, Zwei bisher unbekannte Fayencen von Johann Jakob Frey aus Montbeliard

- SANDRA FIECHTER, Zur Salon-Wandmalerei von Ernst Stückelberg im abgegangenen Basler Erimanshef - Bedeutung und Beziehungsreichtum einer fragmentarisch erhaltenen Raumgestaltung

- ANDREAS HEEGE, Keramik der Neuzeit in Graubünden

ZAK Heft 3+4/2022

In dieser Ausgabe:

- Vladimir Ivanovici and Adrian Brändli, Introduction: From ‘Christianisation’ to ‘Christianness’ in the AlpsThomas Zweifel und Silvia Volkart, Das Grabmalder Elisabeth von Ungarn aus dem Kloster Töss: Heiligenschrein – Grottenschmuck – Museumsstück

- Silvia Giorcelli Bersani, Raccontare le Alpi in età romana

- Elvira Migliario, Cristianizzazione e reti connettive nelle Alpi tardoantiche

- Vladimir Ivanovici, The Church and the Alps: A Search for Patterns of Dissemination

- Rossana Cardani Vergani e Maria-Isabella Angelino, Testimonianze cristiane in area alpina. Stato degli studi nel Cantone Ticino

- Francesco Massa, Late Polytheism in Turin and Trent: Some Methodological Remarks

- Roberto Leggero, Christian Identities and Practices in the Alps (ca. 600–ca. 1000). A Political Geography. Toward a New Congress

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 2/2022

In dieser Ausgabe:

- Thomas Zweifel und Silvia Volkart, Das Grabmalder Elisabeth von Ungarn aus dem Kloster Töss: Heiligenschrein – Grottenschmuck – Museumsstück

- Beate Fricke, Thinking in Spheres – The Curvature, the Horizon and Pictorial Space on the Feldbach Altarpiece, c. 1460

- Nicolas Meier, Ecologie d’une Charpente – Le cas Hauteville

- Valérie Louzier-Gentaz, De Prangins à Moscou, une commande à la destinée singulière – les portraits du comte et de la comtesse Golovkine par le Genevois Firmin Massot (1766–1849)

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 1/2022

In dieser Ausgabe:

- Natalie Ellwanger, Tiziana Lombardo, Patrick Cassitti, Camilla Martinucci, Alberto Felici, Marta Caroselli, Markus Leuthard and Rufino Emmenegger, The detached wall paintings from the attic of the monastery church St. Johann in Müstair in the collection of the Swiss National Museum – research and development of a conservation and restoration concept

- Verena Villiger Steinauer, Barocke Malerei abseits der Zentren – Künstler, Auftragsmarkt und Qualitätskriterien in Freiburg im Üchtland.

- Sophie Wolf, Katharina Schmidt-Ott und Uta Bergmann, «Roth Loth vom Seel[igen] H[errn] Hanß Jac[ob] Güder» – Untersuchungen zum Rotlotrezept im Reise- und Rezeptbuch von Ulrich Daniel Metzger.

- Frédéric Hueber, Collaborations inédites entre Alexandre Calame et Jean-Léonard Lugardon – le cas du Torrent de montagne de 1848.

- Buchbesprechungen

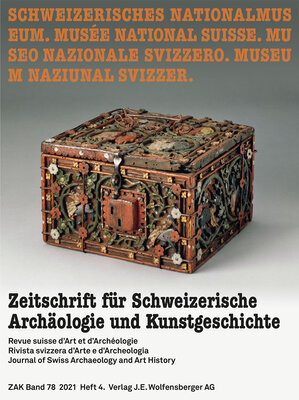

ZAK Heft 4/2021

In dieser Ausgabe:

- Jürg Goll, Rufino Emmenegger und Patrick Cassitti, Karolingischer Wandmalereiprozess in der Nordapsis der Klosterkirche in Müstair

- Armand Baeriswyl und Georges Descoeudres, Allzu ambitiös? Gescheiterte und aufgegebene Bauprojekte hochmittelalterlicher Klosterkirchen

- Christina Sonderegger und Adrian Baschung, Mittelalter oder Historismus? Ein Datierungsprojekt mittelalterlicher Kästchen am Schweizerischen Nationalmuseum

- Adrian Baschung, Fremde Dienste, fremde Prinzen und fremde Vorfahren – Wirrungen um ein Porträtgemälde aus Schaffhausen

- Buchbesprechung

ZAK Heft 2+3/2021

In dieser Ausgabe:

- Emanuel Christ und Christoph Gantenbein, Zwei DekadenSteven H. Wander, Author Portrait of Josephus, the Writer of History (Bern, Burgerbibliothek, Cod. 50, fol. 2r) and his Lost Statue at Rome

- Cristina Gutbrod, Gustav Gull und der Westflügel des Landesmuseums: Zürichs mittelalterliche Klosterarchitektur im Stadt- und Museumsraum um 1900

- Heidi Amrein und Luca Tori, Spolien, Kopien und Nachahmungen in den sogenannten Stilräumen

- Gaby Petrak, Der Aus- und Einbau der Historischen Zimmer im Landesmuseum Zürich − Ein Erfarungsbericht

- Mylène Ruoss, «Eine der hervorragendsten Zierden des Landesmuseums» − Die Sammlung der Glasgemälde 1898

- Buchbesprechungen

ZAK Heft 1/2021

In dieser Ausgabe:

- Steven H. Wander, Author Portrait of Josephus, the Writer of History (Bern, Burgerbibliothek, Cod. 50, fol. 2r) and his Lost Statue at Rome

- Rolf Hasler, Hofkunst aus Zürich – Zwei unbekannte Wappenscheiben aus der Werkstatt Carl von Egeris im Schloss Anet

- Grégoire Extermann, Un portrait de Jean-Gabriel Eynard et autres oeuvres de Lorenzo Bartolini en Suisse

- Regula Schmid, Fritz Boscovits: Die ersten Werbeplakate in der Geschichte des Kunsthauses Zürich

- Buchbesprechung

RAA 4/2020

Dans cette édition:

- Olivier Reguin, Quelques mesures du Plan de Saint-Gall et de la Chapelle palatine (Aachen) examinées dans leur contexte métrologique

- Flavia Hächler, Zwischen italienischer Kunst und Schweizer Erbe: Zur Bedeutung einer Cassone-Tafel aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums

- Benno Schubiger, Das Sommerhaus Vigier in Solothurn und seine französischen Einflüsse – Schlaglichter auf Architektur und malerische Ausstattung

- Ulrike Rothenhäusler und Mylène Ruoss, Das Salomon-Gessner-Denkmal in Zürich im Wandel der Zeit

ZAK Heft 4/2020

In dieser Ausgabe:

- Olivier Reguin, Quelques mesures du Plan de Saint-Gall et de la Chapelle palatine (Aachen) examinées dans leur contexte métrologique

- Flavia Hächler, Zwischen italienischer Kunst und Schweizer Erbe: Zur Bedeutung einer Cassone-Tafel aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums

- Benno Schubiger, Das Sommerhaus Vigier in Solothurn und seine französischen Einflüsse – Schlaglichter auf Architektur und malerische Ausstattung

- Ulrike Rothenhäusler und Mylène Ruoss, Das Salomon-Gessner-Denkmal in Zürich im Wandel der Zeit

RAA numero 4/2020

In questa edizione:

- Olivier Reguin, Quelques mesures du Plan de Saint-Gall et de la Chapelle palatine (Aachen) examinées dans leur contexte métrologique

- Flavia Hächler, Zwischen italienischer Kunst und Schweizer Erbe: Zur Bedeutung einer Cassone-Tafel aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums

- Benno Schubiger, Das Sommerhaus Vigier in Solothurn und seine französischen Einflüsse – Schlaglichter auf Architektur und malerische Ausstattung

- Ulrike Rothenhäusler und Mylène Ruoss, Das Salomon-Gessner-Denkmal in Zürich im Wandel der Zeit

ZAK issue 4/2020

In this issue:

- Olivier Reguin, Quelques mesures du Plan de Saint-Gall et de la Chapelle palatine (Aachen) examinées dans leur contexte métrologique

- Flavia Hächler, Zwischen italienischer Kunst und Schweizer Erbe: Zur Bedeutung einer Cassone-Tafel aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums

- Benno Schubiger, Das Sommerhaus Vigier in Solothurn und seine französischen Einflüsse – Schlaglichter auf Architektur und malerische Ausstattung

- Ulrike Rothenhäusler und Mylène Ruoss, Das Salomon-Gessner-Denkmal in Zürich im Wandel der Zeit

ZAK Heft 2-3/2020

In dieser Ausgabe:

- Tobias Hodel, Perspektivenwechsel: Zwei Disziplinen aus Sicht der Digital Humanities – oder wie sich die Geisteswissenschaften im Digitalen (selbst) finden

- Peter Fornaro und Vera Chiquet, Das Digital Humanities Lab der Universität Basel und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Kunstgeschichte und der Archäologie